1-1.1972年型夏用戦車服の詳細. |

|

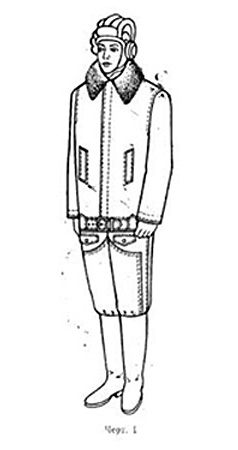

| ・木綿製ジャケット 隠しボタン(除く第一ボタン)のシングルジャケットで、襟は折り襟で襟留フックが付き、肩には縫付型肩章を取り付けた。 身頃には直線のヨークが施され、それと平行してタレブタ付きのスリットポケットが左右の胸に付いていた。 左胸ポケットは拳銃携帯用で、タレブタに加えて、ジッパーで閉めるスリットポケットに成っている。ポケット自体が、人工革のピストルホルスターに成っていて、拳銃の重さで服がゆがまない様に、二本の吊り平紐で補強されていた。 右ポケットの上に、対角線が85x50mmの黒い菱形の胸章が縫い付けられていた。この黒い菱形胸章には、金色(実際には黄色いプラスティックプリント)の戦車が描かれていた。 袖口には、ボタン留めのカフスが付いていた。 |

|