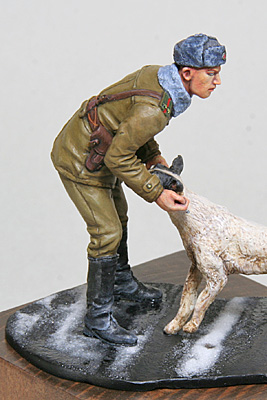

| 1973年式服装規定に基づく、冬季野外軍装姿の自動車化射撃科中尉(лейтенант)を再現した。 1973年式の服装規定における将校・准尉・長期勤務兵(徴兵期間が過ぎても軍に残った兵下士官)用の冬季野外軍装には、常勤/野外用外套(こちらの作例参照)と、この作例で示した木綿製防寒服が設定されていた。 ただし、'73年式服装規定において、冬季野外軍装に用いる防寒着としては、この木綿製防寒服が基本であり、外套の着用は補助的な位置づけとなった。それまで野戦服や野外服の防寒着として主要な立場を保っていた外套、その地位の後退が始まった瞬間でもあった。 |

(写真と文章/赤いお母さん) |

|

|

|

・将校用防寒帽 冬季野外軍装においては、防寒帽(шапка-ушанка)を着用する事になっていた。 徴集兵(兵役勤務中の兵下士官)が半ウール(ウール絨毯の様な人造毛皮)製に対して、将校・准尉・長期勤務兵が着用する防寒帽は天然毛皮製である。 ・1955年式将校用常勤帽章 航空科と空挺科を除いた陸軍の将校・准尉・長期勤務兵は、常勤用制帽と防寒帽に、この帽章を用いる事となっていた。 この帽章は、1955年2月25日付の国防省命令26号で導入された。 当初はトムバック製であったが、1968年からアルミをプレスした物が製産・支給されるようになった。 ・将校用常勤肩章 この木綿製防寒服には、常勤用肩章を用いる事になっていた。 将校用常勤肩章は、保護色に兵科色の線が入った(佐官は2本、尉官は1本)常勤/野外用の土台に、金メッキされたアルミ製のパレード/パレード・外出/常勤用の階級章(佐官は大きな星、尉官は小さな星)を打ち込んで用いられる。 1973年の規定における中尉の階級章は、小さな星を肩口から35mmの位置に、並べて2つ打ち込む事に成っていた。 |

|

・1973年型将校用木綿製防寒服 1973年の服装規定の改定に伴って、新しい元帥・将官用、将校用、徴集兵用の冬季野外服が制定された。 この中で、将校用として将校・准尉・長期勤務兵の為に、木綿製で綿入れ綿フランネル裏地の「防寒ジャケット」と「防寒ズボン」が導入された。 この将校用の軍装は、1969年に導入された物に取って代わる物だった。'69年式については1970年出版の服装規定書に掲載されたイラストでしかうかがい知る事が出来ないが、'73年型との違いは毛皮襟の有無が挙げられる。 1973年に導入された「防寒ジャケット」と「防寒ズボン」は、後に ГОСТ1126-77 「ヨーク付木綿製防寒ジャケット」 (А型が将校用、Б型が寒冷地の将校用、В型が徴集兵用) ГОСТ24232-80 「将校用防寒ズボン」 (А型が将校用、Б型が寒冷地の将校用) として、技術規定書がまとめられた。 (この技術規定書よりも古い物が在るはずだが、筆者は確認出来ていない) この技術規定によると、将校用のジャケットに付く毛皮の襟は半ウール製であった。 (因みに、Б型は天然毛皮製襟で、更にフードが付いていた) 使用する生地は下記の通りで、保護色と暗灰色の二種類が想定されていた様である。 ・防水加工の施されたシューズ用帆布《полотно башмачное》(生地番号:7033、6987) ・二重合わせのキルザ(生地番号:6882、6767) ・防水加工の施されたレインコート用生地(生地番号:3277) この1973年型将校用木綿製防寒服は、後に1984年型冬季アフガーンカに取って代わられるが、ソ連末期に至っても着用されている姿が確認できる。 ・将校用ベルト ・マカロフ用ホルスター 表面に塗装された革が用いられ、腰のベルトには裏打ち革を縫いつけるステッチが装飾的に施されている。遊革に提げられたDリングは、マップケースを吊すのに用いられる。 拳銃と腰ベルトは、ホルスターと同じ素材の革紐(ランヤード)で繋がれる。用いていない姿も確認でき、今回の作例では省略した。 ・将校用ロシア革製長靴(Сапоги юфтевые) 将校用としては、パレード/パレード・外出/常勤用として用いられているクローム革製長靴(Сапоги хромовые)があるが、このロシア革の長靴は野外用として用いられた様である。しかしながら、使用に関する公式の文章(もしくはその引用)を、残念ながら筆者は目にした事がない。 また、ロシア革製の長靴は古くから存在するが、この形式の将校用ロシア革製長靴の登場時期についてもハッキリとしない。管見では1975年仕様の製品を確認しているのみである。 |

|

|

|

|

|

|

・模型的解説 |

|

|

|

| UAZ452シリーズのレジンキットなどをリリースしているハンガリーの個性的なメーカー・ミニマンファクトリー。このメーカーから発売されたソヴィエト国境警備兵は、1973年型将校用冬季野外服姿という事で、私のハートを打ち抜いた。 ・・・しかしながら、その製品としてのクォリティは、造形的にも考証的にも、大変ムラムラな出来で目眩がしそうである。 例えば、ジャケットの前面のモールドや各所寸法などは絶妙な考証がなされているものの、背面のモールドは大失敗(というか省略)。造形的にも、顔や手の作り込みにはセンスを感じるが、腕と胴体の繋がりはデッサンが溶けている・・・という有様だ。 特に問題なのは、防寒服は将校用なのに、それ以外の装備が徴集兵用という点。 ・・・と言う訳で、なるべく野外服の造形を生かしながら、問題点を作り直してみた。 素組状態(上段)と、修正後(下段)とを比較して見て欲しい。 ・・・ほとんど作り直しって事ですな・・・。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ヘッドは色々と修正するのが面倒なので、TANK社から出ているヘッドセットの中から適当な物を選んで使用。 防寒帽の形状を修正し、将校用帽章を取り付けた。 縫い目は、溝を掘って伸ばしランナーを埋め込んだ。 帽章はペンチで挟んで楕円にしたプラ材の丸棒を、輪切りにして接着。 その他は、全てマジックスカルプで、チョイチョイと作った。 |

|

|

|

ホルスターも、マカロフ用にしたかったので、ICM社の「ソヴィエト自動車化射撃兵」のキットから流用。 ナイフでコリコリと削って、形状を修正した。 |

塗装は、シタデルカラーやヴァレホカラーなどの水性アクリル塗料を用いた。 犬はキットの物を用いたが、あんまりにも軍用犬には見えなかった為、首輪をパテで埋めて野良犬に改造。 塗装は、地上の生き物として初めて地球軌道を周回した宇宙犬「ライカ」風に仕上げた。 地面の溶けた雪の表現は、日本画に用いられる方解石の粉(9号)をタミヤ・アクリルカラーのクリアーを用いて固めた。 |

詳しくはblog「別当日誌」の記事を参照して欲しい。 |