| スラブの伝統的な下着である足布(портянка)。 適当に切った布を足に巻き付けて、靴下として用いる物だ。軍隊では、渡された規定の長さの木綿布を、各自が縦に引き裂いて二枚にし、左右の足に用いる。 前時代的とか、ロシアの後進性を示す物だと揶揄される事が多いが、その実、長靴型のブーツを着用する際には最適な履き物であり、「靴下ではダメだ。」と実際に着用経験のあるロシア人が断言するのを直接聞いている。 帝政ロシア軍を引き継いだ、赤軍(及びソ連軍)やフィンランド軍、更には第二次世界大戦後のワルシャワ条約軍でも使われたが、1968年には東ドイツ軍が、1990年にはフィンランド軍が、2004年にはウクライナ軍が足布を廃止した。 ロシア軍でも、編上靴が標準装備となった2007年にリストから外され、ついには「恥ずかしいほど時代遅れ」という事で、2013年には国防大臣肝いりで廃止される様だ(参照)。 その足布を巻いている姿を再現した。 便宜上、大祖国戦争期としたが、1940年代を通じて一般的な姿ではある。 |

(写真と文章/赤いお母さん) |

|

|

|

・兵用耳被い付きの防寒帽(шапка-ушанка) フィンランドとの冬戦争(1939-'40年)の最中、既存の冬用帽子(шлем)いわゆるブジョノフカの防寒性能に問題が在る事が明らかになった。そこで急遽、毛皮の防寒帽(шапка)が前線の部隊へと送られた。 この経験をふまえて、1940年4月5日にソ連邦人民委員会議付属経済会議は、耳被い付きの防寒帽(шапка-ушанка)の採用が承認された。 一部の熱帯地域を除いて、この帽子を冬季用防寒帽として導入する命令が、6月に国防人民委員によって下された。同時に、古い冬用帽子は供給から外され、在庫は1941年10月1日までに使い切るように通達された。 現役兵士用の防寒帽は、灰色の人造毛皮と、帽子(шлем)用木綿製ラシャ(後に、モールスキン、混紡ラシャも使用)とで作られた。 ドイツとの戦争が始まると、戦時下における特例が施行される。 まず、1941年9月7日には、人造毛皮の深刻な不足の為に、起毛半ウール生地の粗紡ラシャを代用品として用いる事が許された。しかしながら、中綿の増量にもかかわらず、防寒機能不足は免れず、主に後方地区や南方戦線で支給された。 また1942年6月25日には、帽体上部に用いるラシャ生地に、灰色の物に加えてカーキ色の物を用いる事も許された。これは輸送の無駄を省き、注文計画の適時実行の保証の為だった。 ・野外用帽章 防寒帽のひさし中央には帽章が打ち込まれた。 当初は全軍共通の赤星に金色の槌鎌が描かれた帽章が用いられたが、1941年8月21日付のソ連国防人民委員会命令第535号によって、野外用帽章はカーキ色に改められた(防寒帽の連邦国家規格:гостから赤星が外されたのは、1942年4月14日付連邦規格委員会決議第2859号による)。 規定や規格上はカーキ色に改められたものの、赤星帽章の備蓄が大量に在った為、当初、これを緑色の絵の具で塗りつぶして用いている。 |

|

・1932年型綿入チェラグレイカ(телогрейка ватная) 1932年に綿入チェラグレイカが導入された。 チェラグレイカは表地・中綿・裏地を縫い通され、その縫目の間隔は6cmであった。 襟は高さ3cmの柔らかな詰襟で、ボタンと布紐の輪で留められた。 ボタンはシングルの4つボタン(襟ボタンも入れると計5つ)で、布紐のループで、やはり留められた。 左右の前身頃の裾には貼り付けポケットが付く。 作例ではベルトに隠れて見えないが、後身頃の腰部分には、金属バックル付きの締めベルトがあり、サイズを調整出来た。 1941年8月25日、ソ連邦国防人民委員命令第283号によって、大きな仕様変更が行われた。 主な変更点は、襟章が付く折り襟になった事である。 その他、左胸内側にポケットが追加され、後身頃のベルトが廃止された・・・等々である。 1941年型のチェラグレイカが導入されると、'35年型の調達は1941年10月で停止されたが、着用自体は在庫を消耗しつくすまで続けられる様に命令された。 ところが、1943年1月に階級章システムが襟章から肩章へと改訂され、軍服が折襟から詰襟に変更されるに従い、1941年型は姿を消し、再び1932年型が用いられる様になる。 1932年型の再生産は、1945年9月から始まるので、大祖国戦中に用いられたのは、在庫品という事になるのだろうか。 1945年9月から再生産されたチェラグレイカは、概ね1932年型に仕様が戻されたが、左胸内側のポケットが残された。 また、1943年2月にキルティングの縫目の間隔が短くされ、裾の長さが伸ばす変更がなされたが、これも継承された。 このチェラグレイカを1932/45年型と呼ぶ事が出来るだろうか。 |

| ・兵用木綿製乗馬型ズボン(шаровары) 現役兵士用の木綿製乗馬型ズボンは、小さな変更が加えられながら、1969年型のズボン(брюки)の導入まで着用された。 乗馬型ズボン(шаровары)は、股の幅が拡がり膝の部分ですぼまる形式の、いわゆるニッカボッカと言われる様式のズボンで、1940年7月24日付の仕様書によれば、五角形の膝当てが縫い付けられ、裾には平紐の踏み紐が付けられていた。また、両脇には横の縫い目に沿ってスリットポケットが付き、左前の腰帯部の縫い目に沿って、小さなスリットポケット(時計ポケット)があった。前開き部分はボタンが4つのボタンダウンで、後腰には金属バックルが付いたサイズ調整用の小さなベルトが付いていた。 木綿の生地は、カーキ色の乗馬ズボン用トリコット・綾織りとされた。 1941年の服装規定では、冬にはラシャ製乗馬型ズボンの着用が定められていたが、1943年の服装規定では、兵士用のラシャ製乗馬型ズボンはパレード服用とされ、野外服としては綿入ズボンを、常勤服としては木綿製乗馬型ズボンを用いる事になった。 戦時における様々な仕様変更や簡略化の波を、この乗馬型ズボンも免れる事は無かった。 主だった物として、1941年7月25日付で膝当ての幅が1.5cm狭くする事が承認された。 また1942年10月には、布の節約の為、ズボンの横のふくらみが小さくされた。 詰襟肩章型の1943年型兵用上衣が採用されたが、この上衣には胸ポケットが無く(後に追加)、その不足を補う為に、1944年6月、右後にボタン留めタレ蓋付のスリットポケットが追加された。更には1945年10月に、このポケットの内側に、ボタン留めの隠しポケットが加えられた。 |

|

|

・ベルト 兵士用のベルトには、革製と布製の物とがあるが、ここでは革製の物を用いている。 その使い分けについては不明。 ・背嚢 古くから在るソ連軍独特の背嚢で、改良を加えながらも、ロシア連邦軍でも使われていた(今でも?)。 背負紐になるベルトは、袋の底部左右の隅にのみ縫い付けられており、ベルトの中程を輪にして背嚢の上部に括り付ける事で、袋の口を閉じ、同時にベルトを固定する。 袋の口の部分に、紐が通されているので(作例でも見えている緑色の紐)、これで袋の口のみを締める事も出来る。 1941年に、防水布で作られる様に変更された。 ・水筒 これも基本の形態を変えず、古くから、そして現在でも使われている水筒とケースである。 ・ドラム型弾倉ポーチ デグチャリョーフ(В.А.Дегтярёв)の設計したDP1928軽機関銃のドラム型弾倉のポーチ。 この事から、この兵士が機関銃手である事が分かる。 ・長靴 これは軍用の長靴ではない。兵士がどこからか手に入れたか、自前の物を履いているのだろう。 |

|

1986年の教育ポスターから |

・足布 ソ連軍の足布について、古い時代の資料を目に出来ていない。恐らく、大きな変更は無いと思うので、ソ連後期の足布について参考に述べる。 ソ連軍の足布は木綿製で、1991年の資料(※1)によれば、足布(夏用)・足布・足布(綿フランネル)の3種類が在った様だ。 ただ、現物史料としては、「綾織製」と「綿フランネル製」の2種類しか確認した事が無い。また、ロシア軍では寒冷地用としてウール製の物が在った様だが、ソ連時代に用いられていたかは不明。 ※1:Carey Schofield 『Inside the Soviet military』 1991 前述した様に、適切な長さに切られた足布を一枚渡され、それを各自が縦に引き裂いて二枚にし、左右の足に用いる。 着用の仕方は色々在るようだが、足全体を包み込むように巻いた後、すねに巻き上げていくのが一般的な様だ。 巻き付けた後、足布が崩れない様に長靴を履く・・・という様な記述を目にする事があるが、布の端は最後に巻き付けた布の中に折り込んでしまう為、靴下のように足に密着し、そのままでも崩れる事は無い。 他の下着類と同じ様に、管理は部隊単位でなされている。 各自で洗濯をするのではなく、定期的に或いは必要な時に部隊に返納し、代わりの物を渡される事になっていた。回収した物は、部隊がまとめて洗濯に出していた。 規定上は支給品だが、運用上は貸与品だった。 |

|

|

大変魅力的で、大変に良く出来た(原型も、キャスティングも)フィギュアキットを用いて、ほぼ素組で作例を製作しました。 フィギュアに視線が行くように、土台はシンプルに。階段には、ミニアートの「Metal stair」を使いました。 塗装は、水性アクリルカラー各種を用いています。 |

|

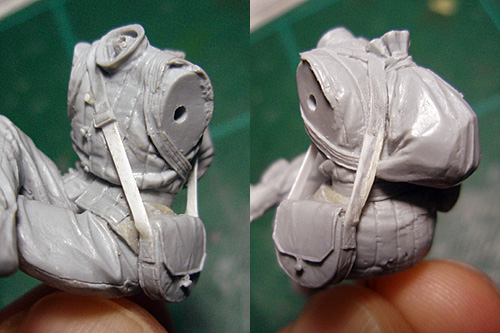

キットには、ボタンとボタン留めのループのモールドが2つ分しか在りませんでした。恐らく他の部分はベルトの下や、服のシワの間に隠れている・・・という事なのでしょうが、少し不自然なので、第2ボタンとループだけ、エポキシパテとプラ棒で追加しました。 また、左の貼り付けポケットのモールドが無かった為、追加しました。 |

| キットでは、マガジンポーチのベルトが一部無かったので、追加しました。 |  |

|

足布は、少し不自然な感じがしたので修正しましたが、キットのままでも良かったかも知れません。 |

|

ブーツは兵用としても、将校用としても、少し違うのですが、直すのが面倒なので、「きっと上手く手に入れた民需品を用いているに違いない。」という事にしました。 せっかくなので、穴を深くして、両端にプラ材でループを付けてやりました。実際の長靴型ブーツでは、この持ち手を引っ張って履きます。 |

|

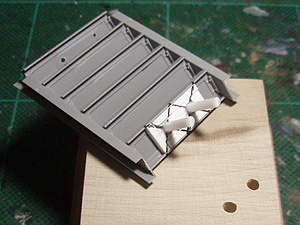

階段はキットを素組。 適当な長さにカットして、飾り台に取り付ける為の心棒をプラ棒で用意しました。 階段とフィギュア、ブーツとの間には真鍮線で心棒を通しています。階段のステップは薄いですが、無いよりは良いかな・・・。 接着は、エポキシ接着剤です。 |

詳しくは、blog「別当日誌」の記事を参照して下さい。 |